中国血殇:大变革时代的一部痛史

文/张北川 (中国致力于艾滋病防治研究的著名学者,马丁奖得主,联合国艾滋病规划署“防治艾滋病杰出贡献奖”获得者)

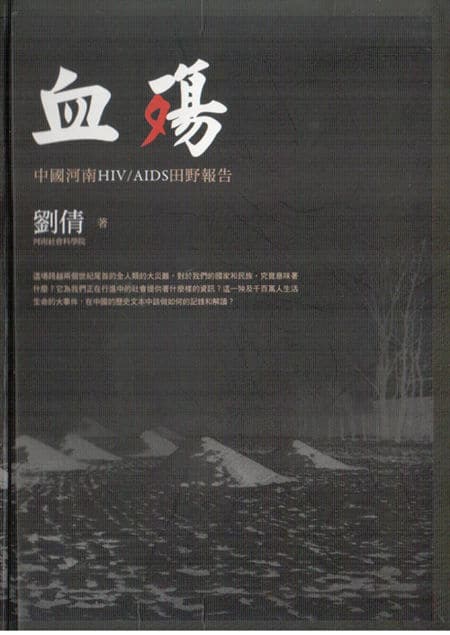

2013年的十多个春日,我逐字逐句读河南社科院刘倩研究员的新书《血殇:中国河南HIV/AIDS田野报告》(以下简称《血殇》)。

《血殇》是社会科学学者对河南农村卖血致艾滋流行事件(又常称河南血祸、河南污血案。本文称河南血事件)的全景式描述,作者的“位置”和切入视角非同寻常。它主要是河南贫苦农民,特别是感染艾滋的卖血农民的口述史。但该书既有地方穷人视角,又有学界的全球化和中国转型期视角,社会学、人类学和历史学视角,迥然不同于医界专家的语境。作者是站在“真实一边”、“铺下身子”去探索真相和叙说历史的,由此跃出政治权力为话语空间设立的藩蓠,打破了正统的“选择性记忆”给定的言论自由疆界。它是中华民族在新世纪之交的大变革时代的一部痛史,一曲哀婉的悲歌,有特殊重大意义。

大时代的一部痛史

作者借“一个村庄里的中国”,记录了与公共卫生和公共安全密切相关的一出历史悲剧,展示了无权者对命运的哀泣、愤懑和抗争。在化名银庄的村落,成年村民普遍卖血(有人甚至14岁开始卖血)。艾滋流行后哭天天不应、求地地不灵之时,村民们在村口扎起麦草人,“烧香磕头放鞭炮指名道姓诅咒……宣泄他们心中的悲愤”;成批村民赴省会“下大雪跪省政府”,要药救命,反映疫情,他们说:“你政府不怕丢人?我上北京(上访)几趟了,跪几十跪了,跪过政府领导,跪过……干部杀人不要刀”;坚持组织村民反映情况的农民被抓、被拘、被判刑,“是非曲直黑白莫辨”;很大程度上失去劳动力的艾滋病人和他们的家人非法生产爆竹烟花,一次次爆炸,“宁可炸死,不愿饿死”。书中有诸多照片,如环绕银庄的一个个坟茔,麦草人,孤儿孤女送葬,幼子葬父,小小“孝子”跪拜吊唁者,感染艾滋的儿子抚着死于艾滋的父亲棺木痛哭……许多场景让人震撼,让人愤慨不平,许多细节让人悲从中来难以遏止。记得一个凌晨,我放下书,想到那些动魄惊心、惨不忍睹的现场和照片会纠结不休,便找催眠药服下。然而,一个个场景下半夜在脑海中重演,我仍是辗转反侧。

《血殇》也写出了河南血事件成为世界瞠目的悲剧前后,艾滋流行区地方官员的“习惯性造假”,“公仆”在“艾滋村”的作秀,大量救助款被截留乃至去向不明,一些基层管理者的贪腐和个别公安干部的严重贪腐,地方公仆乾坤大挪移,化腐朽为神奇。河南某县卫生局长评价说:“某些大官铁石心肠,凡稍有良心的人,看到天天死人都不会无动于衷。”可又有公仆讲:“做艾滋病工作不出政绩,反而影响政绩。”书中还详述了感染艾滋的农民组成的草根组织的际遇,因卖血感染者在艾滋感染者归类中被列入“其它”,“很多情况下,底层草根组织只是上层少数大的NGO寡头消费采撷的物件”。

《血殇》中的记述引发这样的联想:大凡悲剧,都有两个场景,一个在“舞台”,一个在社会。银庄是小舞台,但它折射出了新世纪之交中国许多农村的悲惨现实。在地方官府催生的风潮中银庄村民卖血时的浮躁、狂热,是同一时期社会,包括执掌权力者同类表现的反映;而艾滋流行后银庄的茫然、失落和愤怒,则是跌宕起伏的时代里许多社会阶层共有的情绪;至于权力对银庄里痛苦和死亡的残忍、冷酷,更是中国许多朝代当权者对人民无数大痛苦的麻木不仁的延续。

《血殇》解答了我的一些困惑,大量农民卖血的主要原因之一竟是税赋太重,还有基层酷吏横征暴敛。一些年前我听说河南农村艾滋上访者到了卫生部,接访者问有何要求,竟有农民“要房子”。要房子?我觉得几分离奇而荒诞。书中有一节专门讲述“房子”问题的“话语错位”,说明了“怪诞”的合理性。书中关于河南艾滋疫情数据的阐述,特别是当地人口统计中因计划生育“捏”出来的数字与艾滋病死亡数据的关系,对“血头”、“血价”等概念的事实描述,都是来自田野现场的观察和见解,真实深刻,独到精当,很有说服力。事实上,这部写银庄的书绝不仅局限于河南血事件,诚如作者所言,事件意义超越了事件本身,有很强的揭示历史的“解释力”和“穿透力”。

易感染艾滋的弱势人群主要是边缘人群。在学术上,边缘即前沿。书中的“银庄故事”和“事件的内在逻辑”两章最为重要,有实有理。作者为国人和世界奉献了一部有关中国河南血事件的信史。《血殇》中“尾声”部分,作者讲述了自己2010年代初再返银庄所见。国人长于埋葬苦难。经过化悲剧为喜剧的努力,总共2000多人的银庄有了向外四通八达的道路,仍有人因艾滋带来的极度贫困上访,可有了免费药物等“四免一关怀”措施,很多村民用“做炮挣的钱”盖起了新房,“工作队出的钱”为小学修了操场,在外来民间组织帮助下,小学有了图书馆,村里也有了学前班。似已是众人无余悲,四方起欢歌的村落里,快乐的村民“感谢政府,感谢国家。仿佛是忘记了始作俑者的真心感谢”。

村民们似忘记了昨日的惨痛,作者却无法告别往昔。作者拒绝让银庄的哀痛死于历史的遗忘中。该书最后数页,作者一一列出了银庄至2011年末逝于艾滋的245位村民的实名,以“纪念死者,为了生者”。因贫困而卖血,因卖血而艾滋,因艾滋而热泪潸潸,历史在一个中国村庄里碎步走过艾滋时代。生于血,富于血,贫于血,亡于血。这部书分明是一块血碑啊!

“一个人的战争”

在当今我国的政治话语词典里,良知、正直、诚实和善是鲜用的字眼。面对谎言丛生的社会,官媒常刊出权威文章号召人们“说真话”,可现实又用大棒打击说真话者。这使得我国与艾滋等的战斗常常是“一个人的战争”。我熟悉《血殇》中提到的多位人士:高耀洁教授、桂希恩教授、曾毅教授、高燕宁教授、张可医生等。我还认识数位该书未重点提及的去过河南基层实地考察的优秀学者。这些可敬的师长和学人是我的同行同道。他们行走在抗击艾滋的道路上,几乎都经历过孤独。

高耀洁教授被誉为“中国民间抗艾第一人”,自1996年首次在河南见到艾滋病人至今,她为苦难苍生请命,从不摧眉折腰,甚至全然不顾子女“前程”,她为抗击艾滋奔走呼吁不遗余力,救治救助艾滋病病人倾其所有。但攻击者却指责她“被反华势力所利用”。《血殇》写入了作者与高耀洁的交往,高耀洁谈起艾滋村农民时老泪纵横,她还告诉作者:“如果都不说真话,说真话的人更危险……”书中并记录了高耀洁2007年被软禁时的情况。

桂希恩教授被誉为“发现河南乃至中国艾滋村第一人”,疫区民众称他为“当代白求恩”。他多次赴河南了解疫情,向病人提供所能给予的最大支持,足迹踏遍诸多艾滋村落,却只能“偷偷地做光明正大的事情”。

曾毅教授是中国科学院院士,对中国艾滋流行最早拉响警报的权威,但他在河南调研受到阻挠,“就是不让你接触基层”。

高燕宁教授“是受了高耀洁教授的感召”到河南的,他带着复旦大学的研究课题进入疫区,从社会支持体系入手研究中国农村艾滋问题,成为高校公卫系统住入河南艾滋村的第一人。之后他在复旦开课,邀高耀洁专论河南血事件,并于2005年写出很有学术价值的长文《血殇:中国单采浆危机不完全报告》。他的付出太多,身体完全搞坏了……

张可医生是很早从事河南艾滋防治专题研究的医生,深入近百个“艾滋村”展开救治和调研,但每次进村“就像做贼一样”……

书中还详述了我久闻其名的河南王淑平医生的际遇。她是第一个向卫生部、河南省讲出自己所在地有大量卖血农民感染艾滋实情的医生。执着地说真相,导致了她被辱骂、殴打和攻击。她的坚持使她所在的医疗机构被关闭,她失去工作,最终远走海外。

《血殇》并介绍了曾说出或可能说出真相的数位河南男性,包括曾任河南省卫生厅疾控处副处长的马士文先生(据说他传出一份应当“保密”的河南艾滋疫情报告)、曾在河南纸媒工作的记者张继承先生(他在它省报纸上发表过河南血事件真相的长篇报道)和河南艾滋重灾区上蔡县一位副县长(他不止一次赴京反映地方疫情)。这三位人士似乎过分相信了主流政治宣传,结果是马士文因“泄密”入狱270余日,无罪释放后被开除出“公务员队伍”;张继承失去工作,被迫离开河南,而那位副县长则被贬黜。河南有无数男性专业人员和官员接触过因卖血致艾滋的穷人,“出头的椽子”都烂了,无数男儿于是失声。这是现代中国的悲剧吧。

相当奇特又引人深思的是,几位推动世人知晓河南血事件的重要“推手”中,外省专家学者都是男性,河南当地的男性都是短暂发声。而王淑平医生、高耀洁教授和之后《血殇》的作者,皆为女性。这几位女性似乎被真理的长鞭驱使,像狂热的探宝人追寻宝藏一样,几分痴迷地探寻真相、说出真相。

在俗民眼中,这些讲出事件真相的河南人士可能无一不是失败者。但她(他)们身上的一种精神却似薪火相传,不断延续。这是应当怎样评判的现实?

孤独中的苦战

我难以释怀的,还有《血殇》中多次提到的作者田野调查中遇到的巨大阻力和艰难跋涉。作者进入田野,深深浸淫于艾滋村,她是带着锅碗瓢盆、煤气灶等到银庄的,近6年里大量时间住在银庄,不止一次和银庄村民共度凄冷的春节。她一次次目击艾滋病人临终前的痛苦挣扎,生命像败叶般飘逝;她一次次走在“哭声雷动”的送葬队伍里,葬老年人,葬壮年人,葬青年人,葬丈夫去与先前逝于艾滋的妻子地下“团聚”。虽然被外界某些力量指为“政治思想有问题”、“精神有病”,但作者清晰意识到自己置身于“一场人类的大事件”,意识到自己是“在历史中行走”。为村民送葬时的她不断追问“历史正诉说什么,人类在期盼什么?”还自问“你到底为了什么?”这使作者备感孤独。读《血殇》,我几次想起一事。十余年前,一外媒记者到青岛采访我,最后他突然抛出一个问题:“你觉得自己孤独吗?”

《血殇》中常看到作者寂寞心灵的喃喃独白,感受到社会对一些有独立人格的学者制造的莫名恐惧。这种话语比比皆是——

极度的劳累和内心的孤独,不会有人知道。自找。

面对我的田野,常常会有一种绝望从心头升起,向四周弥漫开去,我就被这绝望包围着。压力来自四面八方,来自你最意想不到的地方,令人透不过气来。只感到面对着强大无比的看不见的敌人,自己分外渺小几等于无。

就像那个拼命要指出皇帝没有穿衣服的孩子。在强大的主流话语面前,这孩子即便不被认为心怀叵测别有用心,也会被看做是“神经病”,不谙世事的愚蠢。这种时候,那孩子四顾茫然显得很小很傻很无助。仿佛真的很愚蠢。

眼前一片黑暗,我看不清自己处境。我不知道自己的敌人是谁甚或有没有敌人——我一向很小心很谨慎地在尽我的一份职责本分,没有成为敌人的道理。但是时刻感觉敌人或者说把我当做敌人的人就在身边如影随形。他洞悉我一举一动随时可以命令我“回来”或者“离开”,但是我永远看不见他无法问询他是不是敌人也无法告诉他我不想与任何人为敌。

行小善易,行大善难。行大善,需要“独上高楼,望尽天涯路”的勇气,还需要有“为伊消得人憔悴”的耐力和“众里寻他千百度”的固执。可勇气一旦和固执等粘在一起,常化为风险。大善往往更和大危险相伴。高耀洁老人耄耋之年的出走就是实例。而行走在学术领地,敢于挑战孤寂且自甘孤寂,常缘于坚定的信念、强烈的同情心、正义感和历史感。这是一种强大的力量,能生成勇气、激情和坚韧。惟有真正的学人在大变局来临之时,才会振衣而起,站在真理一边追随信仰。虽说此时的生命往往孤寂、艰难又沉重,但它环绕着美德的柔和光晕,还能带来难以言喻的自由的愉悦。

中国在诸多方面仍然很落后,可她正在进步。有学者以独立的目光几乎同步记录一个“银庄”的艾滋肆虐史,就是中国有了伟大进步的证明。形格势禁使作者叙说思索时,有时似是欲说还休,意犹未尽。好在我们的祖国还会有更伟大的进步,朝着人民,无论是农人还是学人,都享有免于恐惧的自由(权利)的方向。可以想见,未来的某一天,当头顶的荆冠和心灵的枷锁跌落,自由、平等、人权和公正欢快起舞,历史会重新谈起河南血事件。那时,《血殇》也将成为心有大爱、尊重生命、守护真相的人们的一份宝藏。

希望更多热爱人类、热爱生命的人士有一天能读到《血殇》,知道就在“昨天”乃至“今日”,我们经历了怎样的一页。只有知道,那惨痛才可能永不再来……

(特约文章,未经允许,不得转载。本文不代表本网观点。)

点击此处网购《血殇:中国河南HIV/AIDS田野报告》

扫码分享给微信好友