先生活,后拍摄:专访“游民”纪录片导演徐童

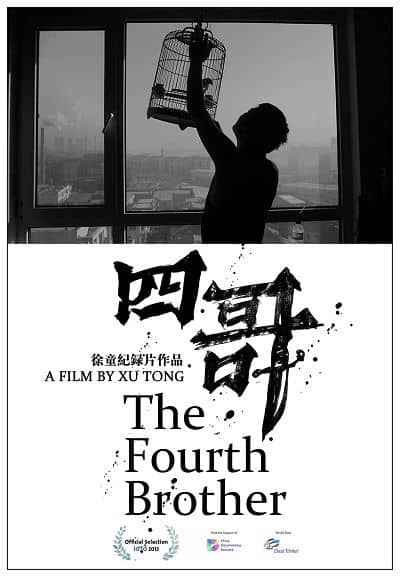

独立纪录片导演徐童,2008年以来凭“游民三部曲”《麦收》、《算命》和《老唐头》成为鹿特丹国际电影节常客。在本月初结束的阿姆斯特丹纪录片电影节(IDFA)上,他携新片《四哥》入围“全景”展映单元。荷兰在线记者寻机采访这位始终关注边缘人群,与社会底层百姓同吃住的“游民导演”,一探他的纪录片生活型态。

“游民三部曲”之后,徐童导演继续关注当代中国社会中的底层边缘人物。《四哥》所跟踪拍摄的同名主角是生活在东北小城的一个职业小偷。四哥人到中年,平日里开着车在大街上闲逛,带着伙计寻找下一个“目标”。他混迹“黑白两道”,于监狱几进几出,没有任何来自社会的保障,而车里放着的世俗迪(斯科)曲则似乎能够给予他些许生存的力量。片中黑白的影像烘托出一种格外低沉压抑的气息,四哥却能在这样的状态里自己找些乐子,面对镜头不时说笑

记者前往观影的剧场几乎座无虚席,许多人都慕名而来。观后谈时,有观众提问导演为何能近距离拍摄这样一个“不同寻常”的职业人生,徐童说他“命中注定要拍这么个电影,因为朋友和亲人是没法选择的。”原来“四哥”是他前作影片《算命》中偶遇的人物唐小雁的四哥,而唐小雁已成为他多年来作品中的一个线索性人物,俩人也早已成了生活中的“哥们儿”。一同前来荷兰的唐小雁则向观众介绍了“四哥”的成长和境遇。她表示,四哥小的时候就没有父母,身世可怜,吃不饱穿不暖,常被欺负。“没办法,导致他干了这个’行业’。他在社会上还很容易被人骗,我也没法去救他,很不容易,既爱他又恨他。”

镜头聚焦当代“游民”

放映之后,荷兰在线记者和徐童导演坐定详谈, 他重述了“游民”的概念。“社科院王学泰老师有一本书叫《游民文化与中国社会》。讲到中国其实自古到现在,与正统的、所谓大传统的文化并行着的一直有底层的、民间的小传统。宋朝人口大爆炸, 很多人背井离乡之后生无长处,只能靠街头的打把势卖艺,做江湖郎中,最早的说唱,卖艺的艺人,这样来谋生,慢慢产生出很多离开故土的闲杂人等,就成了游民;跟古代固定在土地上,固定在家庭宗族体系中的宗法人,个性完全不一样。游民在外,必须要在一个陌生的环境里打天下,他们的性格就从顺从变成反叛张扬,这是底层人群的基本特性。”

徐童说,他这些年拍的则是当代的游民。“49年是个坎,国家都管起来了,没有闲杂人员。但改革开放之后,近三十年来很多人从单位里出来变成了现代的游民,他们根本不被社会保障体系所接纳,在民间从事一些特殊行当的人,他们的生活更加地惨烈。像四哥,他是个小偷,完全靠自己,我以前还拍过做’小姐’的。他们在社会中是隐性的,一般人看不到的,但他们又真实存在,面对复杂的环境,这些底层人群的生存困境更加地突现出来。”

“融入”式的拍片视角

纪录片似乎天然赋有关注社会弱势群体,揭示生活现实的“职能”。然而,徐童作品在中国独立纪录片中独树一帜的,是他与片中人物平起平坐,共同生活,共尝甘苦的一种“融入”式的拍片方式和角度。

“我拍这几个片子,认识了这些朋友。”他说,从08年开始,他辞掉工作,专职拍纪录片。为了谋生,他也像游民一样,在社会上到处打工。“那种状态跟游民是非常相似的,只不过我是拍电视的,职业高级一点,但实际上是一样的,因为我也租过北京郊区的平房。城乡结合部非常混杂,大家都来自全国各地的,在那样的穷街陋巷,我的邻居干什么的都有,有民工,有发廊的小姐,有做小买卖的,因此对他们的生活就特别容易了解,气息很容易接通。”

徐童作为“作者”的纪录片工作和他“游民”式的日常生活和社交似乎完全交融。他偶遇唐小雁之后,跟着去了她的东北老家住了一个冬天,认识了唐的父亲。他拍摄记录下当时唐家发生的很多故事,制作成后来在国际电影节上获奖众多的《老唐头》。当唐小雁的生活再次陷入困境之后,下一步打算找四哥“混”去,徐童因此也和四哥成了朋友,获得了他的信任而得以近距离拍摄。

客观呈现人性的丰富

客观呈现人性的丰富

“生活有自己的形式和风格,只需要把它记录下来就可以了。”正如徐童在回答观众对其作品形式和风格的提问时所说,《四哥》全片没有做出任何道德或道义上的判断。他说,他跟四哥的关系处于很模糊的状态。“他的生活是个人的选择,我作为朋友没有权利去干涉他,这是我们对个体的一个基本的尊重;第二点,我觉得我也很纠结,很难说他是好人还是坏人。从人的角度来说,四哥我是非常喜欢的一个人物,他有他的人格魅力。所以想把这个感觉放在片子里,不想有简单的好坏判断,也不想给观众有一个先入为主的感觉。”

徐童表示,他只是把这样一个人物各方面的生活直接地搬移到影片里,传达给观众。而每个观众根据自己的生活阅历,有他自己的判断。“以往我们容易自我正义,站在道德至高点上,带着一种同情,或正义感。有时候这会局限到对人物的认识,无形中把人物推向一个绝对正确的境地里,于是就看不到人性的丰富性。”他说,拍一个所谓的“坏人”也会是一个好的纪录片。“有时候我甚至想,我能不能拍一个混蛋,能不能也像一个混蛋一样去生活,完成一个混蛋的表达。因为混蛋也是一个人,也需要我们在关于人的关注中有一个位置和痕迹。这个生命曾经存在过, 纪录片能够将它保存下来,留下一个印记。”

“我希望能够成为一个游民式的导演”

对于导演和游民的双重性身份,徐童说,自己曾经“有点文艺”,但拍游民之后必然受他们的影响,沾染上他们的一些气息。虽然拍片的时候要有距离,有所判断,但“作者”的身份会淡化。“生活和拍摄混在一起,很难分出来,但我希望能够成为一个游民式的导演。”他表示,他也不赞同人类学田野调查式的拍片方式。“(因为)问题被归纳之后会有种失真的感觉,技术梳理完之后的影像距离感太大了。我们这样直接把自己投身于生活之中,先生活后拍摄,把自己放进去,争取自己能够变成他,完成的东西一定更真切。”

如今徐童已经坚持拍了六年纪录片,经济上的投入和“回报”基本持平。他表示,独立电影没有尚未形成良性的循环,发行难度大,国际电影节上“僧多粥少”,回报也甚小。“获了个奖,或者偶尔获了一个基金,来一笔钱,能够继续拍个一两年。如果没有,还要想其他的办法。”而中国国内的独立电影节总是被查,目前基本上都处在停办的阶段。虽然主流官方渠道被禁止,但从今年开始,民间放映特别活跃。“各地的年轻人有这样的喜好,我非常支持。如果能卖点票,收回点成本,当然更好。”徐童说,他的片子几乎每个月都在放,他也不会太苛求版权问题。“盗版有时候也是传播了片子,(只要他们)质量做得好一点就行。但这并不是说完全妥协了,不维权了。”

扫码分享给微信好友